News

-

Array ( [0] => März [1] => 10, [2] => 2022 )10März

2022 -

- Executive Education

„Roboter, Führungskraft – oder beides?“ Workshop beim Münchner Management Kolloquium

Roboter werden bereits seit Jahren zur Steigerung von Effizienz oder Effektivität in Unternehmen eingesetzt, zum Beispiel in der Medizin oder beim autonomen Fahren. Führungs- und Managementaufgaben verbleiben jedoch nach wie vor beim Menschen – oder? Mit dieser Frage startete Jakub Cichor seinen Workshop beim Management Kolloquium 2022 für das TUM Institute for LifeLong Learning. Dabei stellte er aktuelle Forschungsergebnisse der Technischen Universität München im Bereich Leadership und Roboter vor und diskutierte mit den Teilnehmenden, welche Implikationen sich daraus für Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende ergeben.

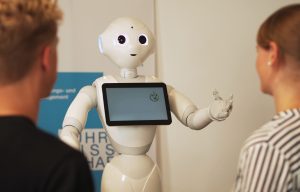

Cichor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand im Neurophysiological Leadership Lab an der Technischen Universität München. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Technologien in der Führung, insbesondere wie soziale Roboter als Führungspersönlichkeiten eingesetzt werden können. Und so stellte er den Teilnehmenden des Workshops zu Beginn eine Führungskraft mit einem etwas ungewöhnlichen Namen vor: Pepper. Den semi-humanoiden Roboter setzen Forschende der TUM bei ihren Studien ein. Sie testen unter anderem, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Roboter Leadership-Aufgaben übernehmen können und unter welchen Aspekten Mitarbeitende nicht-menschliche Chef*innen als solche akzeptieren.

Cichor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand im Neurophysiological Leadership Lab an der Technischen Universität München. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Technologien in der Führung, insbesondere wie soziale Roboter als Führungspersönlichkeiten eingesetzt werden können. Und so stellte er den Teilnehmenden des Workshops zu Beginn eine Führungskraft mit einem etwas ungewöhnlichen Namen vor: Pepper. Den semi-humanoiden Roboter setzen Forschende der TUM bei ihren Studien ein. Sie testen unter anderem, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Roboter Leadership-Aufgaben übernehmen können und unter welchen Aspekten Mitarbeitende nicht-menschliche Chef*innen als solche akzeptieren.

Akzeptanzlücke trotz – oder wegen menschlichen Aussehens

Ein wichtiger Faktor: das Design. „Grundsätzlich erscheinen Roboter natürlich sympathischer, je menschenähnlicher sie aussehen, wenn sie beispielsweise eine Art Gesicht und Gliedmaßen besitzen. Ab einem gewissen Punkt dieser Ähnlichkeit stellt sich allerdings eine Art Akzeptanzlücke ein. Uns als Betrachter fallen die Unterschiede zum Menschen dann plötzlich besonders auf, sie wirken komisch, vielleicht sogar gruselig“, erklärt Cichor. Diesen Begriff des ‚Uncanny Valley‘ hat der japanische Forscher Masahiro Mori geprägt. Cichor empfiehlt Unternehmen, die sich mit Roboter-Führungskräften beschäftigen, sich dieses Prinzip unbedingt zu Herzen zu nehmen.

„Unternehmen sollten sich bei jeder Art von Roboter fragen, den sie einsetzen möchten: Wie nützlich ist der Roboter für die Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten? Und wie einfach ist er zu bedienen?“, sagt Cichor. Bei Führungskräften müssten diese Faktoren besonders sensibel betrachtet werden, und die Einsatzmöglichkeiten seien bei weitem noch nicht ausgereift und die Erfolge können stark schwanken. Das beobachten Cichor und seine Kolleg*innen auch in ihren Studien. Pepper wird hier unter anderem so programmiert, dass er sich den Testpersonen, also seinen „Mitarbeitenden“, vorstellt und ihnen eine Aufgabe gibt. Dabei beobachten die Wissenschaftler*innen, ob sich die Bearbeitung der Aufgabe und die Qualität der Ergebnisse ändern, je nachdem in welchem Führungsstil Pepper programmiert ist.

Unternehmen können Forschungsergebnisse für ihre Arbeit nutzen

Die Forschungserkenntnisse sind hochgradig relevant für Unternehmen, die sich mit dem sozialen Einsatz von Robotern beschäftigen: „Tendenziell sehen wir, dass Roboter, die auf einen transformationalen Führungsstil programmiert sind, ernster genommen werden als bei anderen Führungsstilen, wenn die robotische Führungskraft also eine Art Charisma zeigt. Tatsächlich entwickeln Menschen Vertrauen zu einem Roboter auf sehr ähnliche Art wie zu einer menschlichen Führungskraft“, ordnet Cichor die neuesten Ergebnisse der TUM ein. Können Roboter also Führungskräfte sein? „Ja“, lautet Cichors Antwort. „Aber nicht in allen Bereichen. Und noch nicht ohne menschliche Unterstützung.“

Wer sich für die Arbeit von Jakub Cichor und weiteren Forscher*innen am Lehrstuhl Forschungs- und Wissenschaftsmanagement der TUM interessiert, findet hier weitere Informationen. Prof. Dr. Peus, die Inhaberin des Lehrstuhls, ist Gründungsdirektorin des TUM Institute for LifeLong Learning – die Erkenntnisse von Wissenschaftler*innen ihrer Teams werden auch bei der Entwicklung neuer Programme des TUM Institute for LifeLong Learning betrachtet.